Gates noch oder was? Teil 2 des Workshops zu Compressoren, Limitern, Gates und Expandern

Auch Gates und Expander gehören zur Gruppe der sogenannten Regelverstärker. Sie regeln den Grad ihrer Verstärkung oder Absenkung in Abhängigkeit vom Eingangssignal, bzw. von dessen Lautstärke. Wie genau die Verstärkung mit dem Eingangssignal zusammenhängt, bestimmt man durch eine ganze Batterie von Reglern oder durch simple Geräte mit ein oder zwei Knöpfen und vielleicht ein oder zwei Schaltern.

Lang ist's her, dass ich den ersten Teil verfasst habe. Vielleicht ist es hilfreich, sich zuerst nochmal den Teil über Kompressoren reinzuziehen. Here you go: http://www.mix4munich.de/kompressoren.htm

2009 war ein Jahr der Veränderung für mich, aber so langsam komme ich wieder dazu, mal wieder was zu schreiben.

Gates – heute oft als allein seligmachende Soundmachines bei Drums betrachtet – heißen ja eigentlich Noise Gates. Man hat damit Störgeräusche von Instrumenten oder Geräten in Spielpausen eliminiert. Wichtig: In Spielpausen! Beispiel: Eine Gitarre mit SingleCoil-Tonabnehmern und einem ordentlich verzerrten Sound brummt auf dem Amp. Ist systemimmanent und lässt sich nicht unterbinden. Zumindest, wenn der Gitarrero spielt, übertönt das Spielen das störende Brummen. Aber in Spielpausen kann es schon ganz schön störend wirken, wenn z.B. die Ansage des Sängers durch lästiges Brummen von der Gitarre unterlegt wird. Hier kann ein Noise Gate gute Dienste leisten – entweder als Fußtreter, welchen der Gitarrist als letztes Gerät vor dem Amp anschließt (also Gitarre – Effekttreter – Noise Gate – Amp). Ist das Gate richtig eingestellt, kommt so kein Brumm mehr von der Gitarre oder den Effekten an den Amp. Oder als Insertgerät am Mischpult, aber da ist der Brumm zumindest auf der Bühne noch da. Das macht also nur Sinn bei großen Gigs, wo der PA-Level die Geräusche von der Bühne und der Backline bei weitem übertönt.

Dynamische Filter

Eine weiterentwickelte Gattung von den oben beschriebenen, nennen wir sie mal, „single banded Noise Gates“ sind dynamische Filter, welche auch während des Spielens noch Nebengeräusche ausblenden können. Das Prinzip geht so: Man unterteilt das Spektrum in lauter kleine Abschnitte, also lauter kleine Frequenzbereiche. In jedem dieser Abschnitte sitzt ein Gate. Wenn nun in einem bestimmten Spektralausschnitt der Pegel unter einen bestimmten Level fällt, wird dort dichtgemacht. Und da Instrumente nicht ständig alle Frequenzbereiche „bedienen“, kann es selbst beim Spielen sein, dass es in einem bestimmten Bereich gerade nur Rauschen gibt und kein musikalisch relevantes Signal. Die Gitarre z.B. kommt kaum über 8 kHz hinaus, ihr Rauschen schon. Also kann man mit so einem dynamischen Filter das Rauschen oberhalb 8 kHz auch dann mildern, wenn die Gitarre spielt, hier werden wirklich auch beim Spielen die Störgeräusche reduziert. Das in Kombination mit einem konventionellen Gate ist ein mächtiges Werkzeug zur Reduzierung von Nebengeräuschen. Ihr könnt mich jetzt schlagen, aber der Denoiser von Behringer ist ein solches Gerät mit einem Gate und einem solchen dynamischen Filter pro Kanal und funktioniert sehr gut. Ich habe immer einen in einem Ersatzrack versteckt und bringe ihn bei stark rauschenden Keyboards, Bassgitarren oder Gitarren an, wenn meine üblichen Methoden nicht funktionieren oder wenn für die Ursachensuche keine Zeit ist.

Sinnvollerweise bringt man solche Gerätschaften in denjenigen Mischpultkanälen an, in denen die am stärksten rauschenden Signale beheimatet sind. Ich bringe sie auch meist erst gegen Ende des Gesamtsoundchecks zum Einsatz, wenn ich alle Instrumente gehört habe und ihr Nebengeräuschverhalten kenne. Die beiden am stärksten rauschenden Kanäle kann ich dann mit meinem zweikanaligen Gerät bearbeiten und reduziere das Gesamtrauschen in den meisten Fällen dadurch schon einmal auf locker die Hälfte. Dieses Prinzip, das ich eigentlich in fast allen mixrelevanten Dingen verfolge, nenne ich zenen (von Zen) – die jeweils auffälligsten Störungen eliminieren. Denselben Prinzipien folgt man ja auch beim Einpfeifen – zuerst die erste Rückkopplung eliminieren, dann die zweite, usw. Also erst die auffälligste, zuerst auftretende Störung beseitigen, dann die zweite, usw. Dann kann man sich ans Verschönern der Signale machen. Aber ich schweife ab …

Gates, der Einsatzort und ihre Parameter

Wie Kompressoren gehören die Gates zu den Geräten, die man seriell in den Signalweg einschleift. Soll heissen, das Gate unterbricht den Signalfluss, wenn es zumacht und lässt den Sound nur dann durch, wenn es öffnet. Daher wird es auch in den Insert eines Kanals eingeschleift.

Während man Kompressoren noch gewinnbringend in Subgruppen oder auch in der Summe einschleifen („inserten“ auf gut Denglisch) kann, macht der Einsatz eines Gates an solchen Positionen keinen Sinn – es geht mit dem Gate ja darum, ein einzelnes Signal zu isolieren und die begleitenden Störgeräusche auszublenden. Und dazu muss man eben an die Quelle gehen, wo man ein Signal hat, nicht einen Mix vieler Signale.

Gates gibt es in allen möglichen Ausprägungen, von ganz simplen Ein- oder Zweiknopfgeräten, bis hin zu knopfbewehrten Featuremonstern. Machen wir es wie bei den Kompressoren und tasten uns schrittweise ran.

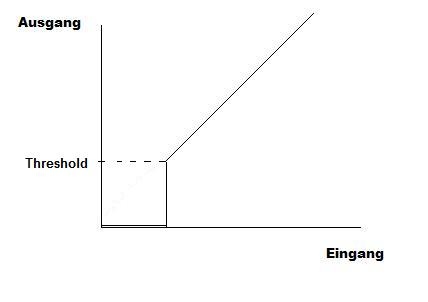

Gates und ihre Funktionsweise basieren auf der Voraussetzung, dass man ein Störgeräusch hat, welches einen einigermaßen konstanten Pegel hat – jedenfalls soll es nicht über einen bestimmten Lautstärkepegel drüberkommen. Das Musik- oder ganz allgemein das Nutzsignal nun liegt im Pegel deutlich höher. Also stellt man den Threshold-Regler auf einen Pegel leicht oberhalb des Störgeräuschpegels. Voila, in Spielpausen macht das Gate zu, das Störgeräusch wird ausgeblendet. Spielt der Akteur nun, macht das Gate auf und lässt das Signal passieren. Zwar wird nun auch das Störsignal wieder durchgelassen, aber das Nutzsignal überlagert ja das Störsignal laut genug. Die einfachsten Gates haben genau diesen einen Regler, und man kann damit bereits gut funktionierende Geräte für einfache Aufgaben bauen. Und so sieht die zugehörige Kennlinie aus:

Fällt der Eingangspegel beim Gate unterhalb des Threshold-Pegels, wird der Ausgang des Gerätes stumm geschaltet.

Meistens gibt es dann noch einen Schalter, mit dem man den Parameter „Release“ von schnell nach langsam umschalten kann und umgekehrt. Release ist die Zeit, die vergeht, bis das Gate umschaltet von „geöffnet“ auf „geschlossen“, quasi die Zeit für das Ausfaden, nachdem der Geräuschpegel wieder unterhalb des Thresholds gefallen ist.

Und wo wir schon dabei sind: Es gibt nicht bei allen, aber bei manchen Gates auch den Parameter „Hold“ - dieser bestimmt, wie lange das Gate offen bleibt, nachdem der Pegel unter den Threshold gefallen ist und bis der Release, also der FadeOut einsetzt.

Letzter im Bunde der Parameter konventioneller Gates und auch nicht bei allen Geräten vorhanden ist der Parameter „Attack“ - die Geschwindigkeit für das Öffnen des Gates. Aber die meisten Gates öffnen einfach so schnell wie möglich, ohne es zu einem Knacksen kommen zu lassen.

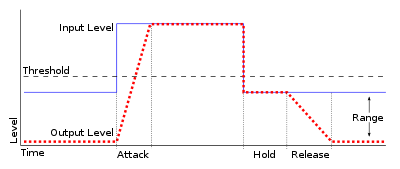

Das Bild aus dem amerikanischen Wikipedia erklärt das Zusammenspiel der Parameter:

In der schematischen (!) Darstellung liegt das Eingangssignal (blaue Kurve) zuerst unter dem Threshold und springt dann auf einen höheren Pegel. Das Ausgangssignal ist erst Null und steigt nach dem Überschreiten des Thresholds durch das Eingangssignal während der Attack-Zeit auf den Maximalpegel an.

Dann fällt das Eingangssignal wieder unter den Threshold. Während der Hold-Zeit ist das Ausgangssignal noch zu hören, dann wird es während der Release-Zeit abgesenkt und fällt auf Null (bzw. um den Wert, um den das Gate den Pegel absenkt).

Dies sind die Parameter eines konventionellen Gates. Damit lässt sich schon mal einiges anfangen.

Unterschied zum Expander

Im Unterschied zum Gate, welches bei Unterschreiten des Thresholds einfach zumacht oder zumindest um einen einstellbaren dB-Wert leiser macht (manche Gates haben hierzu den Parameter „Range“), stellt man beim Expander einen Parameter RATIO ein, ähnlich wie bei einem Kompressor. Bei einem Kompressor (jedenfalls bei einem normalen Downward-Compressor, und das sind so die handelsüblichen Modelle) bedeutet z.B. die RATIO 4:1, dass der Eingangspegel oberhalb des Thresholds um 4 dB ansteigen muss, damit der Ausgangspegel um 1 dB lauter wird. Beim Expander ist es umgekehrt: Man stellt z.B. eine RATIO von 1:4 ein. Unterschreitet nun der Eingangspegel den Threshold um 1 dB, wird das Ausgangssignal um 4 dB leiser. Damit erweitert man die Dynamik nach unten hin. Denkbare Einsatzbereiche sind das sanftere Herunterregeln (statt Ausblenden) von Geräuschen unterhalb des Thresholds oder z.B. am Ziel einer Übertragungsstrecke: Vor der Übertragung wird das Signal komprimiert und dadurch angehoben, nach der Übertragung wird das Signal im umgekehrten Sinne wieder expandiert, wodurch Störgeräusche, die man sich während der Übertragung eingefangen hat, mit abgesenkt werden.

Was aber, wenn man die Aufgabe so nicht bewältigen kann?

Wie oben schon mal gesagt, geht man bei einem konventionellen Gate davon aus, dass Nutzsignal und Störgeräusch pegelmäßig zu jeder Zeit weit auseinander liegen. Denken wir aber mal genauer über das Gaten eines Schlagzeuges nach, kommen wir schon ganz schön in die Bredouille. Erstens liegen z.B. die Toms recht nahe beieinander, so dass auf jedem Mikro auch die Geräusche von den benachbarten Toms recht laut mit rüberkommen. Außerdem spielt so mancher Drummer mit einer ziemlichen Dynamik – also mal laut, mal leise. Et voila, schon haben wir den Salat! Wie kommen wir aus der Nummer jetzt raus?

Denken wir mal nach: Was man sich also beim gaten zunutze macht, sind Unterschiede. Bis hierhin eben Lautstärkeunterschiede. Okay, die gibt es nun nicht mehr in ausreichender Größe. Was gibt es noch für Unterschiede z.B. bei den verschiedenen Trommeln eines Drumsets? Klar, spektrale Unterschiede! Vereinfacht gesagt, die Trommeln hören sich alle unterschiedlich an, und das wiederum hat unterschiedliche Spektren zur Folge – also unterschiedliche Lautstärke bei Tiefen, Mitten und Höhen. Und jede Trommel hat eine eigene Resonanzfrequenz, also eine Frequenz, bei der sie am lautesten ist, und die ihren charakteristischen Sound ausmacht. Bei einem gut gestimmten Drumset liegen diese Resonanzfrequenzen ausreichend weit auseinander, dass man (bzw. ein Gate) sie als Kriterium für einen Unterschied heranziehen kann. Dazu gibt es einen oder zwei Regler an den Geräten. Einmal einen für die Frequenz – meist „freq“ oder ähnlich bezeichnet, damit wird die Centerfrequenz eines variablen Filters bestimmt, welches das Steuersignal beeinflusst – und zweitens einen für die Bandbreite des Filters, als Bandwidth oder BW bezeichnet. Niedrige Werte bedeuten hier ein schmalbandiges Filter, und so etwas brauchen wir beim Gaten von Drums. Oder eben als Kehrwert der Bandbreite, als Filtergüte Q. Hier bedeuten hohe Werte ein schmalbandiges Filter. Seht Euch einfach die Beschriftung des Gerätes an oder Read The Fine Manual – dazu sind sie ja auch da.

Mit diesem Reglerpaar (bei manchen Gates ist es nur ein einziger Regler für die Frequenz) sucht man sich nun sehr genau die Resonanzfrequenz der zu gatenden Trommel aus und stellt den Filter dann sehr schmal ein. Und schön öffnet das daneben liegende Tom nicht mehr unser Gate. Oder jedenfalls weitaus seltener.

So kann man recht zuverlässig arbeiten – im Rahmen eines Workshops haben wir mal den Sound eines Drumcomputers gegatet. Es kamen Bassdrum und Snare raus, beide schon sehr stark „processed“, also mit Kompressor bearbeitet und mit einer deutlichen Hallfahne versehen. Mit dem Frequency-Regler war es möglich, nur noch das gewünschte Signal durchkommen zu lassen, und über Release konnten wir das Sustain, in diesem Fall den Hall, wirkungsvoll auf den gewünschten Wert absenken, so dass tatsächlich aus einem Mix eine einzelne Trommel recht gut herausgefiltert werden konnte!

Natürlich ist dieser Filter nicht immer aktiv – er muss erst mit einem Schalter (bei Behringer hört er auf den Namen „SC Filter“) aktiviert werden. Mit dem ebenfalls in dieser Sektion liegenden Schalter „Mon“ hört man das mit dem Filter bearbeitete Steuersignal.

Was passiert hier nun technisch? Guckst Du nächster Abschnitt!

Unterscheidung zwischen Audiosignal und Steuersignal, Sidechain

Sprechen wir nochmal über das, was da eben passiert ist – mit dem Frequenzregler. Es wird ja nicht das Audiosignal verändert, was man dann später im Konzert von dieser Trommel zu hören bekommt, ich hoffe, das ist allen klar. Stattdessen wird das Steuersignal verändert. D.h. wir suchen einen Frequenzbereich aus, und der wird dann im Steuersignal besonders hervorgehoben, deshalb reagiert das Gate auf die gewählten Frequenzen im Eingangssignal empfindlicher als auf andere.

Normalerweise ist das Steuersignal identisch mit dem Audiosignal. Oder im hier besprochen Fall mit dem frequenzmäßig bearbeiten Audiosignal. Es gibt aber auch Fälle, wo Steuersignal und Audiosignal unterschiedlich sind. Beim Kompressor hatten wir das bei der Ducking-Funktion vieler DJ-Mischer: Man redet ins Mikro, die Musik wird leiser. Soll heißen, wenn man spricht, aktiviert man einen Kompressor, der aber nicht auf die Sprache wirkst, sondern auf die Musik.

Beim Gate habe ich mal von folgender möglichen Anwendung gehört (das Beispiel stammt wohl aus der Zeit vor Aufkommen des HD-Recordings, wo man Audiospuren auch in der Zeit nahezu beliebig hin- und herschieben kann):

- man stelle sich vor, man hat auf einer Spur eine Bassdrum aufgenommen

- man stelle sich vor, diese ist aus irgendeinem Grund etwas vor der Time gespielt

- beim Mix stellt sich heraus, man will sie in der Time haben

- statt alles nochmal aufzunehmen, könnte man einen Drumcomputer zum Band synchronisieren

- der Drumcomputer gibt Signale aus, die in der Time sind

- auf diese Signale hin öffnet das Gate auf der Bassdrumspur

- natürlich muss die Spur jetzt noch mit einem Kompressor bearbeitet werden, um künstlich einen Attack zu erzeugen – aber so könnte man es ohne allzu großen Aufwand hindeichseln

Einstellen der Gates beim Soundcheck – meine persönliche Vorgehensweise

Wie und wo stellt man die Gates nun ein? Kompressoren kommen (wenn überhaupt) bei mir nicht vor Ende des Schlagzeug-Soundchecks so richtig zum Zuge. Vorher werden sie nur in die Insertbuchsen der wichtigen Kanäle eingeschleift und ganz vorsichtig und eher „Pi mal Daumen“ eingestellt.

Die Gates dagegen formen den Klang eines Drumsets so ungemein, dass sie schon beim Check der Einzelsignale des Drumsets eingestellt werden. Für eine Trommel – und ich gate, wenn überhaupt, Toms und Bassdrum – stelle ich es dann in dieser Reihenfolge ein:

- Gain am Mischer (und schon dabei höre ich, ob ich ein Gate brauche oder nicht)

- dann das Gate und den Filter

- dann den EQ

- danach prüfe ich nochmal die Frequenzeinstellungen der einzelnen Gatekanäle, ob sie auch nur bei „ihrem“ Tom (oder BD oder Snare) aufmachen: Das Tom und das Nachbartom, beide nacheinander kräftig angeschlagen, im Abstand von einer knappen Sekunde. Evtl. müssen dann die Filter und die Bandbreiten nochmal nachjustiert werden, bis alles passt und jedes Gate nur für „sein“ Signal öffnet.

Warum ich nicht gerne gate – ein paar Kriterien, die dagegen sprechen könnten

Mit Gates kümmert man sich nur um die Symptome – eigentlich sollten Störungen wie das Rauschen und Brummen von Instrumenten oder das Wummern von Trommeln bereits an der Quelle eliminiert oder zumindest auf ein erträgliches Maß abgemildert werden.

Auch das Gaten von Drums ist ja nur Kosmetik. Wenn Zeit ist und die Leute eine gewisse Einsicht zeigen, unterhalte ich mich lieber mit „meinen“ Drummern und zeige ihnen, wie sie den Natursound ihres Drumsets wesentllich bandtauglicher oder mikrofonierungsfreundlicher (was für ein Wortungetüm!) gestalten können. Ist oft keine große Sache, erst sauber stimmen, dann ordentlich bedämpfen, einfach nach Gehör. Und im Zweifelsfalle lieber zu „knapp“, also mit etwas zuwenig Sustain auf den Trommeln – mehr kann man immer über den Hall oder mit geschickter Klangregelung zugeben. Mehr Sustain zu erschaffen ist einfach. Es weniger werden zu lassen, das wird schwieriger.

Wenn aber keine Zeit ist, es ordentlich zu machen, okay, dann gate ich halt.

Bei Liverecordings übrigens sind Gates auf den Recordingkanälen tabu! Das macht man hinterher beim Mix – denn es kommt bei einem dynamisch agierenden Drummer einfach zu leicht mal vor, dass ein Gate mal nicht aufmacht, obwohl es sollte. Und dann fehlt der Schlag auf der Aufnahme. Lieber nimmt man denn die Nebengeräusche der anderen Trommeln mit auf und gatet erst hinterher beim Mix im Studio, passend für jeden Song und wenn es sein muss, können Gateparameter automatisch und computerisiert mit der Zeit geändert werden. Oder man setzt den Aufnahmeassistenten dran, der „säubert“ als menschliches Gate die Spuren dann von allem unerwünschten. Das dauert Tage! Praktisch erreicht man das (also das Gaten der Drums für den Livesound, nicht aber für die Aufnahme) durch Trennung des Signals schon an der Stagebox – ein Multicore führt von dort zum Livepult, eins zum Recordingpult, fertig. Wenn live mal ein Gate nicht aufmacht, ist das kein Beinbruch, aber auf Aufnahmen sollte das unbedingt unterbleiben.

Gates noch? Gates, noch und nöcher!

Machen wir's wieder mal wie bei den Kompressoren und sehen uns ein paar Beispiele aus der realen Welt an. Zuerst der Vertreter der Budget-Klasse. Meiner Meinung nach echt eins der besseren Geräte im Portfolio von Behringer, das Multigate mit vier Gates.

Man sieht links den Filterregler, mit dem man die Frequenz einstellen, kann, daneben den Regler für die Filterbreite, angegeben in Oktaven. Um z.B. die Toms eines Schlagzeugs genau gegeneinander gaten zu können, muss der Filter schmal und die Frequenz genau getroffen sein. Mit dem Schalter „SC FILTER“ rechts daneben schaltet man den Filter an und aus, mit „MON.“ darüber kann man sich das Signal am Ausgang des Filters anhören, also quasi das Steuersignal für das Gate anhören.

Nach diesem Vorgeplänkel kommt das eigentliche Gate – mit „Threshold“ wird der Pegel festgelegt, unterhalb dessen das Gate zumacht, „Hold“ ist die Zeit, die nach unterschreiten des Thresholds vergeht, bevor das Gate zu schliessen beginnt. „Release“ ist die Dauer des Schliessvorgangs, und mit dem Schalter „Mode“ daneben kann zwischend en beiden Betriebsarten Gate und Expander ausgewählt werden. Mit dem letzten Regler im Bunde, „RANGE/RATIO“ wird die Stärke des Effektes eingestellt. Als Gate kann man die Range einstellen, also wie sehr das Gate „zumachen“ soll, also wie stark der Pegel abgesenkt wird. Ist das Gerät als Expander eingestellt, kann man mit demselben Regler die Ratio einstellen, was ja letztlich auch die Stärke der Absenkung unterhalb des Thresholds bestimmt.

Dann kommen noch zwei Anzeigen dazu, links oben die „Ampel“:

- grün: der Signalpegel liegt oberhalb des Thresholds, das Gate ist offen

- gelb: wir befinden uns zwar unterhalb des Thresholds, aber in der „Hold“-Phase, d.h. das Gate ist noch offen

- rot: das Signal liegt unterhalb des Thresholds, das Gate macht zu

Rechts daneben sieht man die Gain Reduction: Hier wird angezeigt, um wieviel dB das Gate den Pegel absenkt.

Der Kanal rechts daneben ist nahezu identisch aufgebaut. Als einzigen Unterschied hat er noch einen Taster „COUPLE“ - damit kann der geradzahlige Kanal mit dem ungeradzahligen links daneben gekoppelt werden. Für das Gaten von Stereosignalen wie Keyboards o.ä.

Hier ein gewisser Standard aus der gehobenen Mittelklasse, das dbx 1074:

Es fällt auf, dass hier kein Regler für die Filterbandbreite vorhanden ist. Mit dem Schalter „Key“ kann für jeden Kanal getrennt eine Sidechain aktiviert werden – falls der simple Filter nicht reichen sollte.

Weiter fällt auf, dass die Ampel hier nur zwei Zustände kennt – rot für zu und grün für offen. Klar, es gibt ja auch keinen Hold-Regler. Der Regler „Range“ des Behringer heisst hier „Depth“, bedeutet aber dasselbe – wie stark bedämpft das Gate, wenn es zu macht? Dann gibt es hier einen Schalter „Bypass“, mit dem jedes Gate einzeln aktiviert werden kann.

Die Regler für Threshold und Release, sowie die Schalter Filter, Monitor und Stereo Couple funktionieren wie oben beschrieben.

Habe fertig

So, das war es mal wieder. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen was gebracht. Wie immer: Das oben gesagte ist natürlich nur meine persönliche Herangehensweise, die für mich so funktioniert. Ihr seid herzlich eingeladen, es ähnlich zu machen und – vielleicht von diesen ersten Schritten ausgehend – Eure eigenen Erfahrungen und Methoden zu finden.

Guten Lesestoff zum Thema findet Ihr z.B. im amerikanischen Wikipadia: http://en.wikipedia.org/wiki/Noise_gate

Diesen und andere Artikel von mir findet Ihr wie immer in ihrer neuesten Fassung unter http://www.mix4munich.de/portal.htm – also seht hin und wieder mal vorbei. Feedback per Email ist mir wie immer willkommen unter contact@mix4munich.de

München, im Mai 2010,

ergänzt im Juni 2010

Johannes Komarek

TV Movie Abo